平田雅博(著)・「英語の帝国」~ある島国の言語の1500年史 ~(講談社選書)~を読みましたので、紹介させていただきます。平田雅博氏は、青山学院大学史学科教授。

この本は、イングランド島という一島国の言語に過ぎなかった「英語」が、現在のような世界支配を確立していく1500年の歴史を検証しています。そして今、日本で起こっている「英語熱」、小学校での英語教科化や低年齢化などに警鐘を鳴らしています。

現代日本の英語教育をかんがえる時、この本は必読と言えそうです。

「英語の帝国」は、中世イングランドによる、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの侵略に始まります。これらのブリテン諸島の国々を支配下に置き、イングランド帝国が出来上がりました。

さらに近代に入りイングランド帝国は、「ブリテン帝国」(大英帝国)として世界的に帝国を建設していきました。これとともに、「英語の帝国」は拡大していきました。

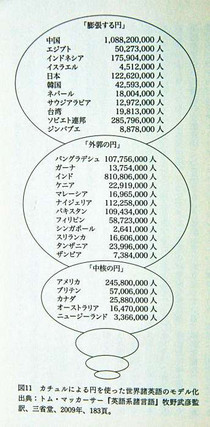

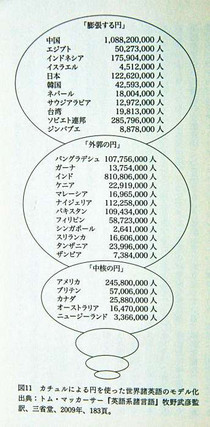

その拡大は、左の図のようになります。(クリックすると拡大します。)

まず、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、「母語としての英語」を話している人々が中核となります。

さらに、植民地の拡大競争によりインド、アフリカなど、大英帝国やアメリカに植民地化された国々へと英語は広がっていきます。図の「外郭の円」。

さらに十九世紀以後は、「非公式帝国」としてラテンアメリカ、中東、そして日本を含む極東にまでその支配圏が広がっていきました。図の「膨張する円」。

「英語の帝国」は勢力を拡大していく過程で、支配拡大のための様々な原理(戦略)を獲得していきます。その一つは、使用言語の違いを利用した分断支配です。

まず、上からの英語押しつけ政策で、英語話者に経済的・社会的な優位性が与えられる仕組みを作ります。この仕組みが機能を始めれば、経済的ゆとりのある者は英語を学び有利な地位を得ていき、それができないものは不利な立場に追いやられ、格差社会は広がっていきます。社会的・経済的利益を得させようと親たちは、子どもには英語を獲得させようと必死になっていきます。

「上からの強制」と「下からの迎合」により、植民地的言語支配が進んでいくのです。

例えば、ウェールズは16世紀の「連合法」により、イングランドに併合されます。この連合法の中には言語条項があり、行政的に英語の使用が義務づけられ、英語に習熟していないものは官職に就けなくなったのです。ジェントリ(地主階級)の師弟は、イングランドで英語を学び社会的地位を獲得していきました。一方ウェールズ語は、地方の小作人の言語として緩やかに衰退をたどっていくことになるのです。

19世紀の「帝国主義」の拡大により、英語は教育システムとして、「帝国支配」の言語として広がっていきました。支配者側(宗主国側)からの「強制」と、被支配者側からの「迎合」という原理は、ここでも活用されました。

インドでは、公的な使用言語がペルシャ語から英語に置き換わり、インド人が政府ポストに就くときは、英語教育を受けた者の優先が決められました。さらに主要な都市に国立大学が作られ、英語で授業がおこなわれたため、英語教育は進みました。

ガンジーは、「英語は、教養層と大衆を隔てる深い溝であり、インドの国民語になり得ない。」と、英語反対論をとなえましたが、しかし、子どもの将来を考え就職を有利にしようとする親たちが多数派でした。2003年時点で、英語が自由に話せるインド人は、5000万人に達しています。

アフリカでは、「アフリカ人は英語を必要としている」として、一方的、暴力的に英語の押しつけが進行しました。スワヒリ語や多数の現地語は「近代的な、抽象的な思考」を表現できないと見なされ、教育機関から追放されていきました。

1961年にウガンダのマケレレで、「第二言語としての英語教育」についてのブリテン連邦会議が開かれました。この会議をまとめた報告書が、「マケレレ報告」です。この報告の中で注目されるのが、次のような「信条」です。

①英語は英語で教えるのがもっともよい。

②理想的な英語教師は英語を母語とする話者である。

③英語学習の開始は早いにこしたことはない。

④英語に接する時間は長いにこしたことはない。

⑤英語以外の言語の使用は英語の水準を低下させる。

これらの信条は、第ニ外国語を学習するための教育的理論から生み出されたものではなく、英語を一方的に押しつけるために「英語の帝国」の歴史が生み出した「前理論」であるといいます。これらの信条は、教育的な理論的背景が明確でないまま、当然のことのように言われ、現在の日本でも英語学習の低年齢化の根拠となっています。

最後は、膨張する円の中にいる日本の英語教育についてです。

文部科学省は、2014年に有識者会議を設置し、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」を作成しました。この計画に基づいて、今年2017年3月、新指導要領が告示されました。

小学3.4年生で、「聞く・話す」を中心に週一時間の体験的学習、5.6年生には、週二時間の「読み・書き」を加えた教科としての学習が入ります。

中学校では、英語の授業は英語でおこなうことを「基本」とするとしています。

これらはまさに、「マケレレ報告」の日本適用版ともいえます。

著者は、現代の英語帝国主義は、アメリカが主導する帝国主義であると述べています。アメリカが主導する「新自由主義」による「グローバル化」が世界を覆い、これに呼応して日本の財界は「英語教育改革」を唱えて、「グローバル化」=「アメリカ化」に都合のよい日本人=「グローバル人材」の育成を目ざしていると…。

この「グローバル人材」を育てるための教育改革は、膨大な予算を伴う国家プロジェクトです。限られた授業時間と予算の中で、小学校に英語を導入することが、本当に経済的に意味のあることなのか国民的議論が必要です。現代日本の「英語熱」は異常であり、日本人は、早く目を覚ますべきであると著者は警告しています。

*********

小学校への英語導入については、反対の学者も多くいます。愛知県立大の袖川裕美氏は、小学の年間35~70時間程度の英語なら、大人になれば短期間にマスターできると言います。外国語が母語以上になることはあり得ず、国語力が低いままでは、英語も使えなくなります。国語の作文の時間を増やす方が大切であると主張しています。

国民的議論が必要な問題であることは確かですね。

「英語の帝国」は、中世イングランドによる、スコットランド、ウェールズ、アイルランドの侵略に始まります。これらのブリテン諸島の国々を支配下に置き、イングランド帝国が出来上がりました。

さらに近代に入りイングランド帝国は、「ブリテン帝国」(大英帝国)として世界的に帝国を建設していきました。これとともに、「英語の帝国」は拡大していきました。

その拡大は、左の図のようになります。(クリックすると拡大します。)

まず、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、「母語としての英語」を話している人々が中核となります。

さらに、植民地の拡大競争によりインド、アフリカなど、大英帝国やアメリカに植民地化された国々へと英語は広がっていきます。図の「外郭の円」。

さらに十九世紀以後は、「非公式帝国」としてラテンアメリカ、中東、そして日本を含む極東にまでその支配圏が広がっていきました。図の「膨張する円」。

「英語の帝国」は勢力を拡大していく過程で、支配拡大のための様々な原理(戦略)を獲得していきます。その一つは、使用言語の違いを利用した分断支配です。

まず、上からの英語押しつけ政策で、英語話者に経済的・社会的な優位性が与えられる仕組みを作ります。この仕組みが機能を始めれば、経済的ゆとりのある者は英語を学び有利な地位を得ていき、それができないものは不利な立場に追いやられ、格差社会は広がっていきます。社会的・経済的利益を得させようと親たちは、子どもには英語を獲得させようと必死になっていきます。

「上からの強制」と「下からの迎合」により、植民地的言語支配が進んでいくのです。

例えば、ウェールズは16世紀の「連合法」により、イングランドに併合されます。この連合法の中には言語条項があり、行政的に英語の使用が義務づけられ、英語に習熟していないものは官職に就けなくなったのです。ジェントリ(地主階級)の師弟は、イングランドで英語を学び社会的地位を獲得していきました。一方ウェールズ語は、地方の小作人の言語として緩やかに衰退をたどっていくことになるのです。

19世紀の「帝国主義」の拡大により、英語は教育システムとして、「帝国支配」の言語として広がっていきました。支配者側(宗主国側)からの「強制」と、被支配者側からの「迎合」という原理は、ここでも活用されました。

インドでは、公的な使用言語がペルシャ語から英語に置き換わり、インド人が政府ポストに就くときは、英語教育を受けた者の優先が決められました。さらに主要な都市に国立大学が作られ、英語で授業がおこなわれたため、英語教育は進みました。

ガンジーは、「英語は、教養層と大衆を隔てる深い溝であり、インドの国民語になり得ない。」と、英語反対論をとなえましたが、しかし、子どもの将来を考え就職を有利にしようとする親たちが多数派でした。2003年時点で、英語が自由に話せるインド人は、5000万人に達しています。

アフリカでは、「アフリカ人は英語を必要としている」として、一方的、暴力的に英語の押しつけが進行しました。スワヒリ語や多数の現地語は「近代的な、抽象的な思考」を表現できないと見なされ、教育機関から追放されていきました。

1961年にウガンダのマケレレで、「第二言語としての英語教育」についてのブリテン連邦会議が開かれました。この会議をまとめた報告書が、「マケレレ報告」です。この報告の中で注目されるのが、次のような「信条」です。

①英語は英語で教えるのがもっともよい。

②理想的な英語教師は英語を母語とする話者である。

③英語学習の開始は早いにこしたことはない。

④英語に接する時間は長いにこしたことはない。

⑤英語以外の言語の使用は英語の水準を低下させる。

これらの信条は、第ニ外国語を学習するための教育的理論から生み出されたものではなく、英語を一方的に押しつけるために「英語の帝国」の歴史が生み出した「前理論」であるといいます。これらの信条は、教育的な理論的背景が明確でないまま、当然のことのように言われ、現在の日本でも英語学習の低年齢化の根拠となっています。

最後は、膨張する円の中にいる日本の英語教育についてです。

文部科学省は、2014年に有識者会議を設置し、「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」を作成しました。この計画に基づいて、今年2017年3月、新指導要領が告示されました。

小学3.4年生で、「聞く・話す」を中心に週一時間の体験的学習、5.6年生には、週二時間の「読み・書き」を加えた教科としての学習が入ります。

中学校では、英語の授業は英語でおこなうことを「基本」とするとしています。

これらはまさに、「マケレレ報告」の日本適用版ともいえます。

著者は、現代の英語帝国主義は、アメリカが主導する帝国主義であると述べています。アメリカが主導する「新自由主義」による「グローバル化」が世界を覆い、これに呼応して日本の財界は「英語教育改革」を唱えて、「グローバル化」=「アメリカ化」に都合のよい日本人=「グローバル人材」の育成を目ざしていると…。

この「グローバル人材」を育てるための教育改革は、膨大な予算を伴う国家プロジェクトです。限られた授業時間と予算の中で、小学校に英語を導入することが、本当に経済的に意味のあることなのか国民的議論が必要です。現代日本の「英語熱」は異常であり、日本人は、早く目を覚ますべきであると著者は警告しています。

*********

小学校への英語導入については、反対の学者も多くいます。愛知県立大の袖川裕美氏は、小学の年間35~70時間程度の英語なら、大人になれば短期間にマスターできると言います。外国語が母語以上になることはあり得ず、国語力が低いままでは、英語も使えなくなります。国語の作文の時間を増やす方が大切であると主張しています。

国民的議論が必要な問題であることは確かですね。

|